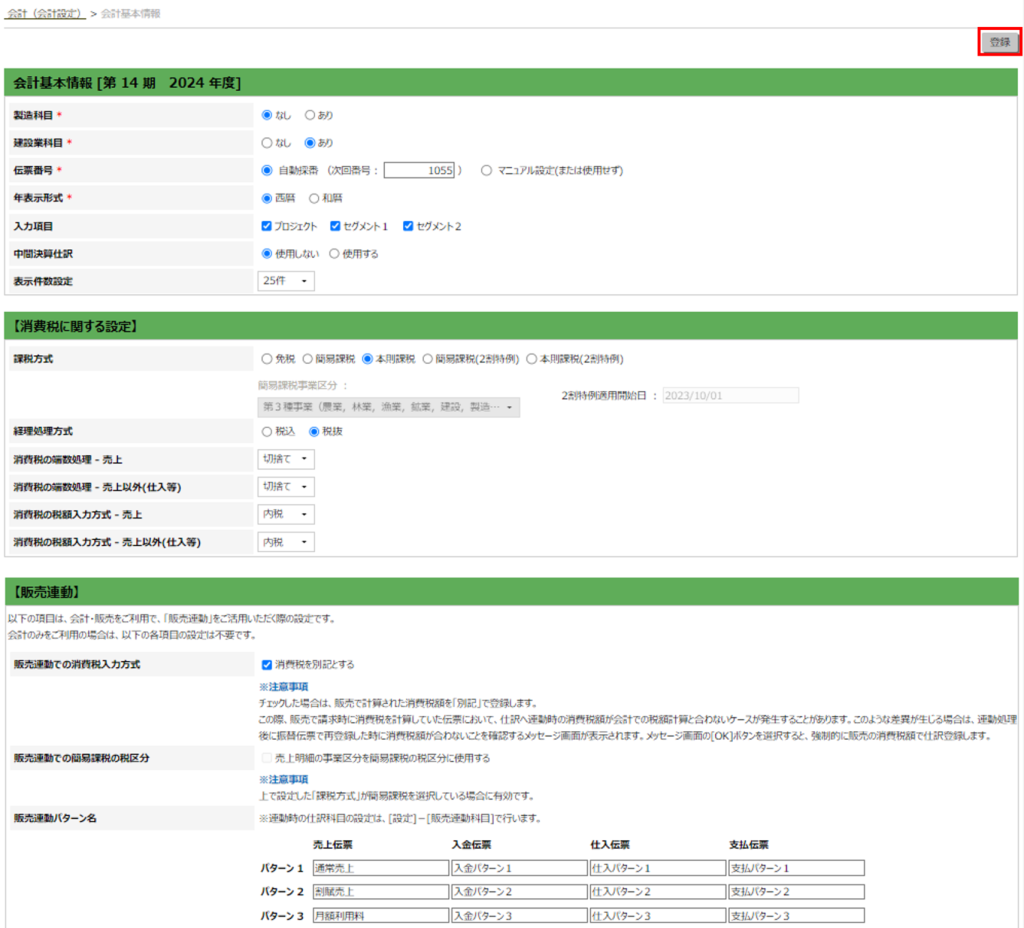

会計基本情報の設定

「会計基本情報」では、自社の経理処理方法(会計処理方法)に合わせた設定を行います。

設定方法

① 「設定」>「会計設定」>「会計基本情報」にアクセスします。

② 各設定項目を自社の経理処理にあわせて設定・確認し、画面右上の「登録」ボタンをクリックします。確認画面が表示されますので、「確認」ボタンをクリックしてください。

※ネクサパレットのご利用を開始し、初期値の設定で良い場合も、「登録」ボタンをクリックします。

設定できる情報

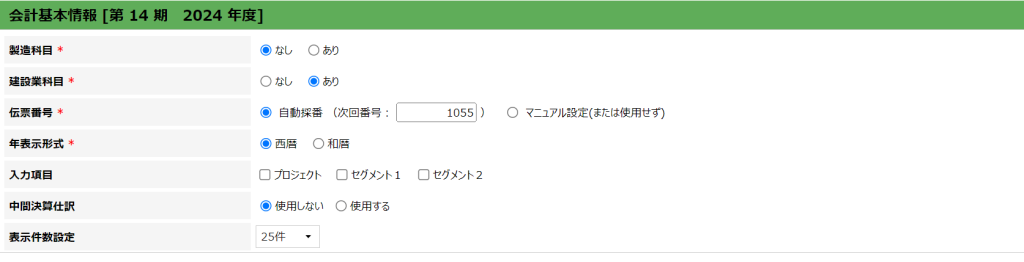

会計基本情報

| 製造科目 | 製造科目の使用の有無を選択します。 ありにすると、「勘定科目」に製造科目の初期値が表示されます。また、「製造原価報告書」を生成します。 |

|---|---|

| 建設業科目 | 建設科目の使用の有無を選択します。 ありにすると、「勘定科目」に建設科目の初期値が表示されます。また、「完成工事原価報告書」を生成します。 |

| 伝票番号 | 「自動採番」「マニュアル設定」を選択します。初期値は「自動採番」です。 <自動採番> 伝票の登録時に自動的に新規番号を付与します。自動採番設定横のカッコ内に表示される番号は、次回伝票を登録した際に付与される番号になります。 伝票番号は 6 桁以内になります。 <マニュアル設定> 伝票入力時に伝票番号を入力しない時は、伝番「0」で伝票が登録されます。伝票番号管理を行わない際は、マニュアル設定をお選びください。 |

| 年表示形式 | 「西暦」「和暦」を選択します。初期値は「西暦」です。 年表示形式は、会計システム内の伝票の入力時に指定する日付や、仕訳日記帳や残高試算表などの集計データの期間指定時の年を切り替えます。 ※「和暦」を選択した場合でも、画面上部に表示される会計期間や「会社情報」設定画面の表示形式は西暦です。 日付入力の際は、この基本情報の年表示形式で設定されている西暦または和暦でご登録ください。 ・西暦の場合:yyyy/mm/dd、yy/m/d(例:2014/04/01、14/4/1) ・和暦の場合、yy/mm/dd(例:04/04/01、4/4/1) 和暦設定で年を4桁の形で入力すると、桁数オーバーでエラーになりますのでご注意ください。 西暦の場合に年を下2桁入力した場合は、自動で4桁に補正します。 また、年の入力のない月日 (mm/dd)のみ、または、年月の入力のない日(dd)のみの入力では、ログインしている当日が属する年月を自動補完します。 |

| 入力項目 | 伝票入力時に、プロジェクト、セグメント1、セグメント2 を使用する場合にチェックを入れます。 初期値はすべて使用しない(チェックのない状態)です。 ※建設科目を「あり」に設定した場合は、プロジェクトが工事台帳と紐づく仕様になります。そのため、建設科目がありの場合は、会計基本情報の登録時にプロジェクトにチェックがない場合でも、自動的にプロジェクトを利用する状態で登録されます。 ※受発注標準プランをご契約のお客様は、案件登録の情報が「プロジェクト」に紐づきます。 |

| 中間決算仕訳 | 中間決算仕訳の使用の有無を選択します。初期値は「使用しない」になっています。 「使用する」とした場合、振替伝票・入金伝票・出金伝票の入力画面上部に、中間決算仕訳とするチェック項目が表示されます。 |

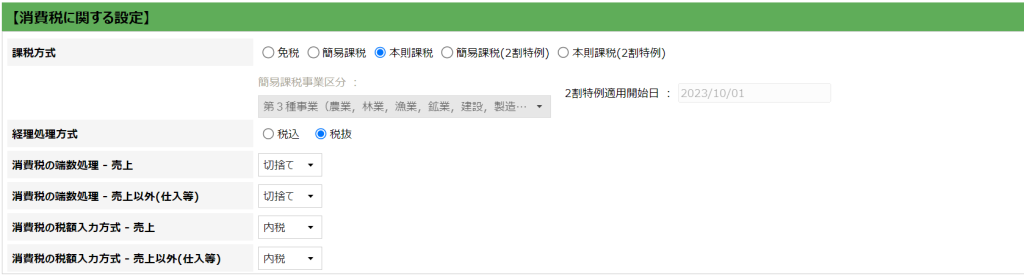

消費税に関する設定

| 課税方式 | 「免税」「簡易課税」「本則課税」「簡易課税(2割特例) 」「本則課税(2割特例)」から選択します。

「簡易課税」の場合は、主な事業区分を「第1種~第6種」から選択します。 初期値は「本則課税」です。 |

|---|---|

| 経理処理方式 | 消費税に関する経理処理方式を「税込」「税抜」から選択します。初期値は「税抜」です。 <税込(税込経理)> 課税取引につき内税または外税で入力したものを税込で集計します。 <税抜(税抜経理)> 課税取引につき内税または外税で入力したものを税抜で集計します。 |

| 消費税端数処理 売上/売上以外(仕入等) |

消費税額の計算時の端数処理方法を「切捨て」「四捨五入」「切上げ」から選択します。初期値は「切捨て」です。 |

| 消費税税額入力方式 売上/売上以外(仕入等) |

課税取引の消費税額の入力方法を「内税」「外税」「別記」から選択します。 仕訳登録時の初期値であり、仕訳登録時に任意に変更することができます。 <内税> 金額欄「税込金額」を入力すると、税額欄に内税分となる消費税額を自動計算します。 <外税> 金額欄「税抜金額」を入力すると、税額欄に外税分となる消費税額を自動計算します。 <別記> 金額から消費税を自動計算しません。金額欄に「税抜価格」を入力したのち、別行で仮受消費税、仮払消費税の勘定科目を用いて消費税額を登録します。 |

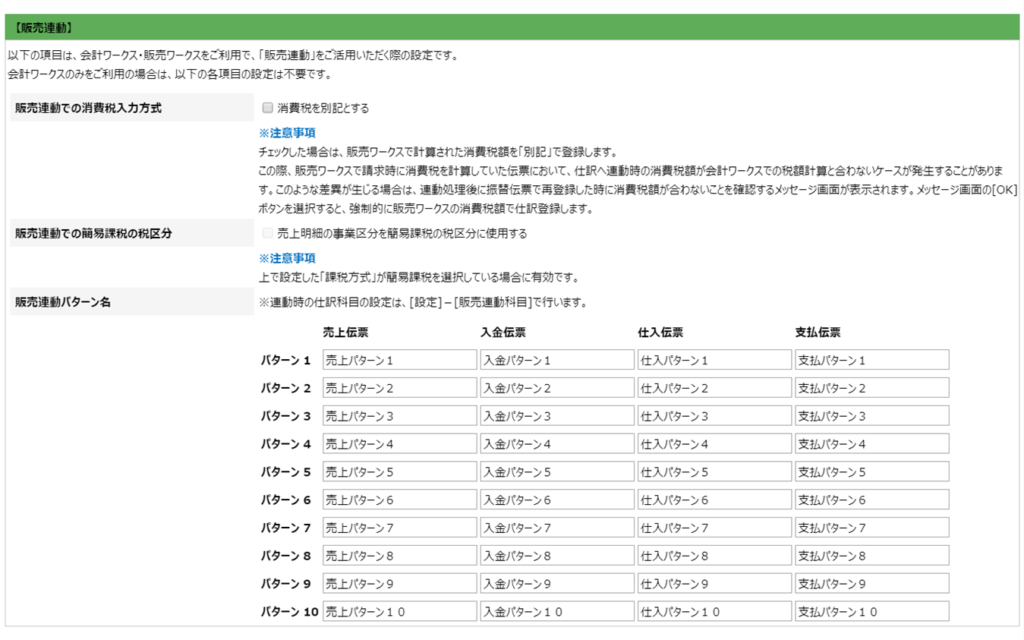

販売連動

販売連動とは、ネクサパレットに登録した販売のデータを、会計の仕訳伝票にする機能です。

売上伝票・仕入伝票・入金伝票・支払伝票が仕訳生成の対象です。

| 販売連動での消費税入力方式 | 販売の売上伝票・仕入伝票から会計に自動仕訳生成する際の消費税の表記方法として、「別記」を使用するかを選択します(※1)。 チェックをしない場合は、販売データの伝票で計算された際の「内税」「外税」の設定で仕訳伝票を生成します(※2)。 |

|---|---|

| 販売連動での簡易課税の税区分 | 販売の売上明細で指定されている簡易課税の事業区分の税区分で仕訳生成する場合にチェックをします。 |

| 販売連動パターン名 | 販売連動時の仕訳科目パターンを複数設定し、利用する際、設定した内容を認識しやすいよう任意のパターン名に変更することができます。売上伝票・入金伝票・仕入伝票・支払伝票ごとに 10 パターン設定できます。 ※ここではパターン名のみ指定します。販売連動時の仕訳科目の設定は、このあとにご案内する「販売連動科目」で行います。 |

■※1※2「販売連動」による仕訳生成時の消費税額

販売管理では、得意先・仕入先ごとに消費税の端数処理等の設定を持っていますが、会計ワークスでの消費税の端数処理の計算は、会計基本情報の【消費税に関する設定】で行う消費税の端数処理が、売上・売上以外のそれぞれ1つとなっています。このため、販売データを仕訳伝票に生成する際に、会計ワークスの消費税の処理方法で計算し直すと、とくに「外税」で端数処理方法の違いによる消費税額の差異が生じることがあります。

「消費税を別記とする」にチェックを入れた場合

「消費税を別記とする」にチェックを入れた場合は、販売連動での仕訳生成時に、消費税差異が生じることを完全に防止するため、金額から消費税を自動計算しない仕訳として生成します。

「消費税を別記とする」として販売連動すると、会計の仕訳となった際、消費税を「別記」とし、同一仕訳内の別行に仮払消費税等・仮受消費税等の勘定科目による消費税額の行ができます。

消費税の表記が「別記」である場合は、金額から消費税額を自動計算しませんので、修正などを行う際はご注意ください。

「消費税を別記する」にチェックをしない場合

「消費税を別記とする」を使用しない(チェックがない場合)は、販売データの消費税の端数処理及び入力方式を採用して仕訳生成を行うことで、消費税額の差異を防止します。

例えば、会計基本情報での消費税入力方式が「内税」の設定であっても、販売データの消費税が外税で計算されている時は、仕訳の消費税の表記は「外税」となります。

また、会計基本情報の消費税端数処理が「切捨て」であっても、販売データでの消費税端数処理が「四捨五入」や「切上げ」で計算されていた場合は、販売データ側で計算された消費税額を強制的に仕訳に登録します。

会計の伝票では、消費税の表記が「内税」「外税」である時は、金額より消費税を自動計算します。そのため、販売連動で生成された際に消費税額が強制登録となっている仕訳伝票を修正等の事情でご操作されると、会計ワークスの消費税端数処理の計算方法で自動的に消費税が再計算され、販売データの消費税額とずれることがございますのでご注意ください。