必要書類

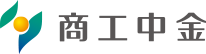

ご準備いただく書類は、お客さまの相続方法によって異なります。

下図を参考に該当するものをお選びいただき、必要書類をご確認ください。

いずれにも当てはまらない場合は、相続センターにお問い合わせください。

A

「遺言書」がなく、「遺産分割協議書」もない場合

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 市区町村役場 | |

| 印鑑証明書(原本) 相続人さま全員の印鑑証明書をご用意ください。 発行日より6ヵ月以内のもの |

市区町村役場 |

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 相続関係届出書 相続人さま全員の署名・捺印が必要です。 |

当金庫よりご郵送 |

| 被相続人さまの通帳・お取引証等 見つからない場合、相続関係届出書の所定の欄を〇で囲んでください。 |

お客さま |

B

「遺言書」がなく、「遺産分割協議書」がある場合

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 遺産分割協議書(原本) 相続人さま全員の署名・捺印が必要です。 |

お客さま |

| 市区町村役場 | |

| 印鑑証明書(原本) 遺産分割協議書に捺印した印鑑の印鑑証明書をご用意ください。 発行日より6ヵ月以内のもの |

市区町村役場 |

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 相続関係届出書 当金庫の相続預金を引き継ぐ相続人さま全員の署名・捺印が必要です。 |

当金庫よりご郵送 |

| 被相続人さまの通帳・お取引証等 見つからない場合、相続関係届出書の所定の欄を〇で囲んでください。 |

お客さま |

C

「遺言書」があり、「遺言執行者」がいない場合

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 遺言書(原本) 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所発行の検認証明書(原本)もご用意ください。 |

お客さま |

| 市区町村役場 | |

| 印鑑証明書(原本) 当金庫の相続資金を引き継いだ相続人さまの印鑑証明書をご用意ください。 発行日より6ヵ月以内のもの |

市区町村役場 |

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 相続関係届出書 当金庫の相続預金を引き継ぐ相続人さま全員の署名・捺印が必要です。 |

当金庫よりご郵送 |

| 被相続人さまの通帳・お取引証等 見つからない場合、相続関係届出書の所定の欄を〇で囲んでください。 |

お客さま |

D

「遺言書」があり、「遺言執行者」がいる場合

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 遺言書(原本) 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所発行の検認証明書(原本)もご用意ください。 家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者選任審判所謄本(原本)もご用意ください。 |

お客さま |

| 市区町村役場 | |

| 印鑑証明書(原本) 遺言執行者の方の印鑑証明書をご用意ください。 発行日より6ヵ月以内のもの |

市区町村役場 |

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 相続関係届出書 遺言執行者の署名・捺印が必要です。 |

当金庫よりご郵送 |

| 被相続人さまの通帳・お取引証等 見つからない場合、相続関係届出書の所定の欄を〇で囲んでください。 |

お客さま |

相続人さまの中で以下のいずれかに該当する方がいらっしゃる場合、上記1~4のケースと併せて各項目の書類が必要です。

未成年者

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 親(親権者)の印鑑証明書 発行日より6ヵ月以内のもの 親(親権者)を法定代理人としてお手続きしていただきます。 |

市区町村役場 |

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 特別代理人選任審判書謄本(原本) 特別代理人の選任が必要です(お互いの利益が相反するため、家庭裁判所に請求して選任してもらう必要があります)。共同相続人が親と未成年の子のみであり、特別代理人の選任が難しい場合、特別代理人選任審判所謄本に代えて念書(特別代理人選任省略)[当金庫様式]をご提出ください。 |

家庭裁判所 |

| 特別代理人の印鑑証明書 発行日より6ヵ月以内のもの |

市区町村役場 |

成年被後見人

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 成年後見登記の登記事項証明書(原本) 登記事項証明書に代えて審判書の銀行届出用抄本(理由部分のみを省略したもの)及び確定証明書でもお手続きが可能です。 |

市区町村役場 |

| 成年後見人の印鑑証明書 発行日より6ヵ月以内のもの |

市区町村役場 |

海外居住者

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| サイン証明書 本人の署名及び拇印であることを証明するものであり、印鑑証明書に代わるものとして必要です。 |

日本国籍の方は居住地の大使館・領事館、外国籍を取得した方は居住地の公証人役場 |

行方不明者

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 不在者財産管理人選任審判書謄本(原本) 家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任申立」を行い不在者財産管理人を選任してもらった上で、その方を代理としてお手続きしていただきます。 |

家庭裁判所 |

| 不在者財産管理人の印鑑証明書 発行日より6ヵ月以内のもの |

市区町村役場 |

相続放棄者

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 相続放棄申述受理証明書 | 家庭裁判所 |

相続手続き委任者

| 書類名等 | 入手先 |

|---|---|

| 委任状 委任状より委任を受ける方を代理人としてお手続きしていただきます。 |

お客さま |

| 委任をする相続人の印鑑証明書 発行日より6ヵ月以内のもの |

市区町村役場 |

| 委任を受けた方の印鑑証明書 発行日より6ヵ月以内のもの |

市区町村役場 |

ご提出いただく戸籍謄本の範囲

- 被相続人さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(※1)及び法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本等(発行日より1年以内のもの)をご用意ください。(※2)

- 遺言書がある場合は、被相続人さまの死亡が確認できる除籍謄本等のみで対応可能な場合があります。

くわしくはこちらをご参照ください。 - 主な事例をご案内いたしますのでご参照ください。

- ※1連続した戸籍謄本について、くわしくはこちらをご参照ください。

- ※2戸籍謄本に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図の写し」(作成日より1年以内のもの)でもお手続きが可能です。「法廷相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合、当金庫への戸籍謄本のご提出は不要です。

取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。

主な事例

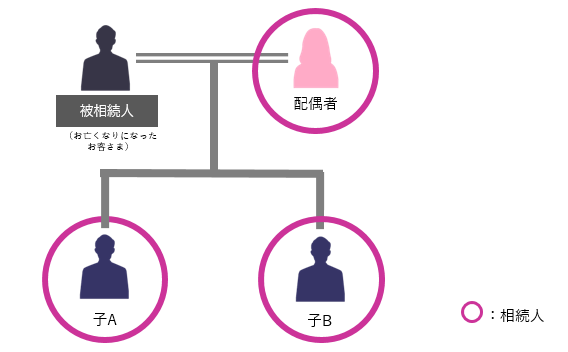

例1 配偶者と子どもが相続人

- 被相続人

出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 相続人(配偶者・子A・子B)

原則不要

但し、相続人さまの現在の姓が養子縁組や婚姻・離婚等で変わっている場合は、ご提出いただくことがあります。

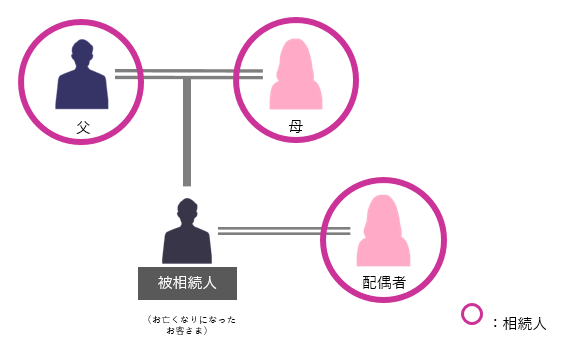

例2 配偶者と父母が相続人

- 被相続人

出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 相続人(配偶者・父母)

原則不要

但し、相続人さまの現在の姓が養子縁組や婚姻・離婚等で変わっている場合は、ご提出いただくことがあります。

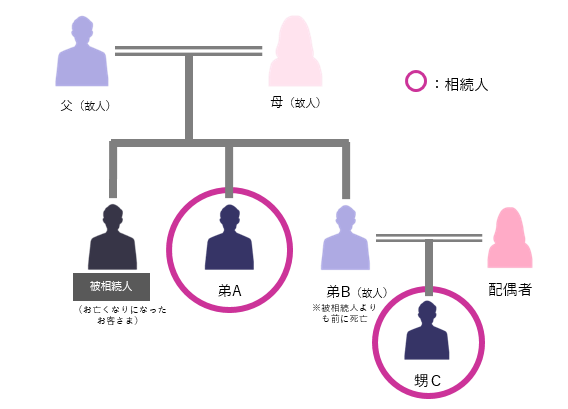

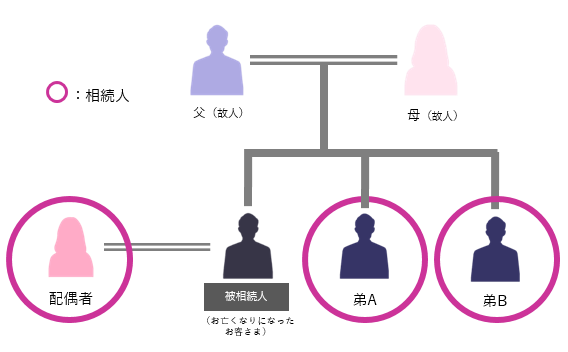

例3 配偶者と兄弟姉妹が相続人

- 被相続人

出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 父(故人)・母(故人)

16歳から死亡までの連続した戸籍謄本

父母が亡くなっていること及び被相続人さまの兄弟の確認のため - 相続人(配偶者・弟A・弟B)

原則不要

但し、相続人さまの現在の姓が養子縁組や婚姻・離婚等で変わっている場合は、ご提出いただくことがあります。

例4 兄弟と甥が相続人

- 被相続人

出生から死亡までの連続した戸籍謄本

- 父(故人)・母(故人)

16歳から死亡までの連続した戸籍謄本

父母が亡くなっていること及び被相続人さまの兄弟の確認のため - 弟B(故人)

16歳から死亡までの連続した戸籍謄本

弟Bが亡くなっていること及び弟Bの子(甥C)の確認のため - 相続人(配偶者・弟A・甥C)

原則不要

但し、相続人さまの現在の姓が養子縁組や婚姻・離婚等で変わっている場合は、ご提出いただくことがあります。